厨房里飘来焦糊味,手忙脚乱往锅里加水——这是奶奶传授的救急方法。打开手机搜索,却看到科普文章提醒"油锅起火千万不能加水"。这种传统经验与现代科学认知的碰撞,每天都在我们生活中悄然上演。

传统生活常识与现代科学知识的差异

老一辈常说"饭后百步走,活到九十九",现代医学研究却指出餐后立即运动可能影响消化。传统生活常识往往来自代代相传的经验积累,像"春捂秋冻"这样的养生谚语,蕴含着古人长期观察自然规律总结的智慧。这些知识带着浓厚的生活气息,简单易行却缺乏系统论证。

现代科学知识则建立在实验数据和理论分析基础上。记得有次邻居阿姨坚持用酒精擦拭发烧孩子的身體降温,医生却解释说这可能引起寒战反而升高体温。科学知识会明确告知我们:物理降温应该用温水而非酒精,因为酒精挥发过快可能导致血管收缩。

传统常识偏向定性描述,"稍微""适量"这类模糊词汇很常见。现代科普则需要定量分析,比如食品安全会精确到具体温度和时间要求。这两种知识体系并非完全对立,很多传统智慧正逐渐被科学验证其合理性。

日常生活技能与专业科普知识的边界

修理家电时需要区分:更换保险丝是生活技能,理解电路原理就进入了专业领域。这个界限其实相当模糊。我父亲那代人几乎都会简单缝补,现在的年轻人可能连针线都拿不稳,却能在视频平台快速学会各种生活技巧。

专业科普知识要求准确性优先。比如食品安全方面,"食物相克"的说法在专业营养学中大多被证实为谣言。日常生活技能更注重实用性,炒菜时不需要精确知道美拉德反应的化学方程式,只需要掌握火候控制的经验。

边界正在重新划定。过去被视为专业知识的心肺复苏操作,现在已成为许多人掌握的基本急救技能。而一些传统生活技能,如辨别野菜可食性,反而需要更专业的科学知识来确保安全。

东西方生活常识的文化差异比较

中式炒菜讲究"锅气",西式烹饪注重精确温度计读数。这种差异延伸到生活的各个角落。中国人习惯喝热水,西方人普遍饮用冰水;亚洲人重视"坐月子",欧美产妇产后很快恢复正常活动。

东西方对同个现象的解释也折射出文化差异。中医认为"上火"需要清热降火,西方医学则可能诊断为炎症反应。记得留学时向外国同学解释"寒性食物",需要费尽周折才能让他们理解这个在中医体系里很基础的概念。

这些差异背后是不同的哲学基础。东方知识强调整体平衡,西方注重局部分析。比如家居收纳,日本整理术讲究流动能量,欧美方法则偏重空间利用率最大化。每种文化孕育的生活智慧都值得尊重,在交流融合中不断丰富着我们的认知版图。

生活常识的范畴从来不是固定不变的。昨天还是实验室里的专业发现,明天可能就成为家家户户的日常知识。理解这些知识的源流与边界,能让我们在信息爆炸的时代更从容地生活。

翻开泛黄的《生活小窍门》手册,油渍斑驳的书页记录着母亲年轻时的生活智慧。现在遇到同样的问题,手指在手机屏幕上轻轻滑动,各种解决方案瞬间呈现。学习生活常识的方式正在经历一场静默的革命。

传统学习方式与现代数字学习平台的优劣

祖母那代人学习生活技能主要靠口耳相传。如何辨别蘑菇是否有毒,怎样腌制过冬的蔬菜,这些知识在邻里间的茶余饭后悄然流转。传统学习带着温度,每个技巧都附着着传授者的个人印记。缺点是知识更新缓慢,错误认知容易代代相传。

现代数字平台改变了知识获取的节奏。上周我尝试修复漏水的水龙头,通过视频教程一步步操作,省去了请师傅的麻烦。网络学习的优势显而易见:信息量大、更新快速、检索便捷。但也存在信息过载的困扰,同一个问题可能找到完全相反的解决方案。

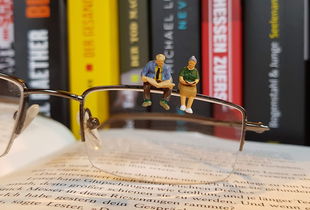

纸质书籍的权威性与网络信息的碎片化形成有趣对比。那本被翻烂的《家庭医学百科》仍然安静地立在书架上,而手机里的健康App每天推送着最新研究。两种方式并非取代关系,更像是互补的伙伴。重要的生活常识,我习惯在书本确认基础原理,再到网络寻找具体操作演示。

自主学习与系统培训的效果差异

自主探索像在知识的海洋里自由游泳,系统培训则像在泳池里按教练指导训练。我邻居报名了社区举办的急救培训课程,两个月后成功救助了突发心脏病的路人。系统培训的优势在于知识结构的完整性和技能掌握的标准性。

自主学习更灵活随性。去年冬天想学习编织毛衣,跟着视频断断续续学了三个月,虽然成品不算完美,但整个过程充满发现的乐趣。自主学习的知识留存率往往更高,因为每个知识点都是主动寻求的结果。

效果差异体现在应用场景上。系统培训适合需要精确掌握的生活技能,如急救、消防安全等。自主学习则更适合个性化需求,比如家居整理、烹饪技巧。实际上最有效的学习往往结合了两者:参加短期培训打下基础,再通过自主学习不断精进。

理论知识与实践应用的结合方式

知道鸡蛋在60摄氏度开始凝固是理论知识,能煮出嫩滑的温泉蛋才是真本事。理论与实践之间总存在微妙差距。我曾在烘焙理论上花了大量时间,真正动手时才发现面团的状态远比书中描述的复杂。

最好的学习发生在动手过程中。社区开设的"生活实验室"很有意思,居民可以在专业人员指导下尝试各种生活技能。从更换电灯开关到种植阳台蔬菜,理论讲解后立即实践,错误被即时纠正,这种学习效果最持久。

日常生活中处处是实践机会。学习食品保存知识后,我开始记录家里各种食物的实际保鲜时间。理论知识告诉我密封保存的重要性,实践让我发现不同季节、不同包装材料的实际效果差异。这种结合让知识真正落地生根,变成可以依赖的生活智慧。

学习途径的选择反映着我们与知识的关系变化。从被动接受到主动探索,从单一渠道到多元融合,获取生活常识的过程本身就在重塑我们的思维方式。无论通过哪种途径,让知识服务于生活,让学习丰富生活,这才是最重要的。

清晨六点,社区菜市场已经热闹起来。王阿姨熟练地挑选着当季蔬菜,她知道这个时节本地番茄最饱满多汁。隔壁摊位的年轻人正用手机扫描水果标签,查看农药残留检测报告。两种获取生活常识的方式,在同一个空间里和谐共存。生活常识的应用价值,远比我们想象中更丰富多元。

个人生活品质提升与社会整体发展的关系

去年小区组织垃圾分类培训时,李大爷起初很不理解。“几十年都这么扔垃圾,现在非要分四五个桶”。三个月后,他成了社区环保志愿者,逢人便说厨余垃圾制肥的好处。这个转变很有意思——个人生活习惯的微小调整,累积起来竟能推动整个社区的环保进程。

个人生活品质的提升往往从掌握基础生活常识开始。学会看食品营养成分表后,我的购物车内容发生了明显变化。少买高钠食品,多选膳食纤维丰富的食材,这些选择不仅影响个人健康,也在向市场传递消费偏好。当越来越多人具备这些常识,食品生产企业就不得不调整产品配方。

社会整体发展就像无数个人选择的合力。还记得第一次使用共享单车时,很多人随意停放影响交通。随着使用规范的普及,现在大多数人都会自觉停到指定区域。这个变化不是靠强制规定实现的,而是生活常识在人群中的自然传播。每个人的行为改善,最终塑造了整个城市的文明形象。

基础生活技能与创新思维培养的平衡

朋友家的孩子今年十岁,学校布置的作业里有一项是“为一家人设计营养均衡的三日食谱”。孩子不仅查了大量资料,还创新性地把讨厌的胡萝卜做成可爱的动物形状。这个案例让我思考:基础技能与创新思维从来不是对立关系。

掌握基础生活技能为创新提供土壤。我认识一位设计师,她能把简单的收纳技巧玩出各种花样。她说这得益于小时候母亲教的“物归原位”习惯。基础技能确保生活有序进行,而有序的环境恰恰最能激发创造力。就像学画画要先掌握线条和色彩,生活创新也需要扎实的基本功。

创新思维反过来丰富基础技能的内涵。传统的“勤俭持家”在现代社会衍生出极简主义、可持续消费等新理念。我尝试实践“三十天不买非必需品”挑战时,不得不创新各种物品的再利用方法。那个旧的玻璃罐变成笔筒,破损的衬衫改造成购物袋——创新让基础技能焕发新生。

生活中处处需要这种平衡。完全固守传统方法可能错过更优解,一味追求创新可能忽视实际效用。最理想的状态是:用基础技能保障生活正常运转,用创新思维提升生活品质。

知识普及与专业深化的协调发展

社区卫生站每月举办的健康讲座总是座无虚席。从血压监测到应急处理,这些普及性知识让居民成为自己健康的第一责任人。与此同时,医院里的专科医生在不断钻研更复杂的医疗技术。这两个层面看似分离,实则紧密相连。

知识普及创造专业深化的社会基础。当大多数人都懂得基础急救知识时,专业医疗资源就能更集中地服务复杂病例。我参与过红十字会组织的急救普及活动,发现受过培训的市民不仅能在紧急情况下实施初步救助,还能更准确地向专业人员描述病情。这种配合显著提升了救治效率。

专业深化反过来推动知识普及的升级。营养学家对微量元素的最新研究,最终会转化成通俗的饮食建议进入百姓家。记得几年前“反式脂肪酸”还是个专业术语,现在已成为普通消费者选购食品时的常规关注点。专业知识需要时间沉淀和转化,但最终都会融入日常生活。

这种协调发展需要双向努力。专业人士要学习用通俗语言传播知识,普通民众要保持对新知的开放态度。我们小区最近成立的“生活智慧分享会”就是个好例子——退休医生分享养生心得,年轻程序员教大家防范网络诈骗,不同专业背景的人都在为生活常识库添砖加瓦。

生活常识的应用价值就像投入水面的石子,涟漪从个人扩散至社会,从基础延伸至创新,从普及深化至专业。真正宝贵的是这些知识在流动中产生的叠加效应——当每个人都成为生活智慧的持有者和传播者,整个社会就织成了一张温暖而坚韧的安全网。