那是个普通的周末下午,我在市科技馆闲逛时偶然拐进了一个特别展厅。墙上挂着的不是普通画作,而是将科学概念转化为视觉奇迹的科普绘画。第一眼看到那幅描绘光合作用过程的画作,叶绿体像微型工厂般运转,阳光被分解成跃动的光粒子——我突然意识到,原来科学可以如此美丽。

被震撼的初次体验

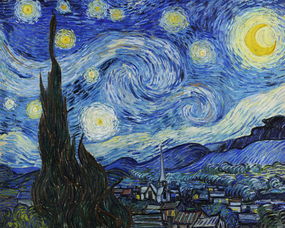

记得最清楚的是那幅展示人体神经网络的作品。艺术家用发光线条模拟神经信号传递,大脑区域像星空般闪烁。站在画前,我几乎能感受到电流在体内流动的错觉。这种将抽象科学原理具象化的能力让我目瞪口呆。科普绘画不是简单地画个细胞或行星,而是要让观者“感受”到科学的内在韵律。

那幅获得全国科普绘画一等奖的《量子纠缠之舞》彻底抓住了我。两个相互缠绕的光粒子,即使相隔画布两端,仍保持着神秘的同步运动。画家用飘逸的丝带和共鸣的色彩,把量子力学中最难以理解的概念变成了可视的诗意。我在那幅画前站了整整半小时,完全忘记了时间。

决定性的吸引瞬间

吸引我的不只是画面本身。当我读到作品说明中画家如何与物理学家合作,确保每个细节都符合科学原理时,我看到了另一种可能性——艺术不再只是情感表达,还能成为知识传播的桥梁。这种跨界融合让我心跳加速。

我买下了那期科普画册,连续几晚反复翻阅。那些获奖作品在我脑中挥之不去,它们像是打开了新世界的大门。科普绘画不需要在准确性和美感间做选择,它找到了第三条路——让科学本身成为美的源泉。

踏上创作之路

从那天起,我的素描本开始出现不一样的内容。不再是静物或风景,而是尝试画DNA双螺旋如何解开,画黑洞如何弯曲周围的光线。最初的作品当然很稚嫩,科学细节经不起推敲,艺术表现也生硬。但那种创作的冲动是真实的——我想成为能让人通过画面理解科学之美的创作者。

翻看三年前那些最初的尝试,我能看到每条不确定的线条背后那个既兴奋又忐忑的自己。也许正是那份不完美,记录了一个梦想最真实的起点。

当我开始认真研究历年科普绘画一等奖作品时,发现它们似乎都遵循着某种隐秘的密码。这些作品表面风格各异,有的写实精细如科研图谱,有的抽象写意如概念艺术,但剥开形式的外衣,内核竟有着惊人的相似性。

评委眼中的获奖密码

我曾有机会与一位资深科普绘画评委交流,他透露评审时最先关注的是作品是否“讲对了一个科学故事”。这不是指机械复刻教科书插图,而是能否准确传达核心科学概念。有幅获奖作品描绘深海热液喷口生态系统,画家没有简单画出生物外形,而是用色彩梯度表现温度变化,用流体笔触模拟化学物质扩散——观者即使不了解具体科学术语,也能直观感受到极端环境下的生命奇迹。

评委们特别看重作品能否引发“第二次观看”。第一次被视觉吸引,第二次开始思考背后的科学内涵。那幅著名的《时间的褶皱》就是个典型例子,初看是美丽的星云漩涡,细看才发现每个褶皱都对应着宇宙膨胀的不同阶段。这种层次感让作品经得起反复品味。

科学与艺术的平衡术

科普绘画最迷人的地方就在于它行走在两条平行线上——一边是严谨的科学事实,另一边是自由的 artistic expression。完全偏向任何一方都会失去科普绘画的独特价值。

我收集了近百幅获奖作品进行分析,发现它们在处理科学细节时都遵循“精确但不繁琐”的原则。比如描绘细胞结构,不会展示每个细胞器,而是精选最具代表性的两三个进行艺术强化。就像那幅《线粒体之城》,把能量工厂比喻成未来城市,ATP分子像发光的小车在街道穿梭。科学上完全符合线粒体功能描述,艺术上又构建了令人难忘的意象。

平衡的关键在于理解科学原理的本质而非表象。画量子隧穿效应不需要精确计算概率分布,但要传达“穿越能量壁垒”的核心概念。有位获奖画家告诉我,他每次创作前都会把相关科学理论用自己的话讲给非专业朋友听,直到对方能理解为止——这种“翻译”过程恰恰是科普绘画的精髓。

创新表达的视觉魔法

在信息爆炸的时代,科普绘画必须找到突破视觉疲劳的方式。创新不是为不同而不同,而是要找到最适合某个科学主题的独特视角。

记得有幅关于植物生长的获奖作品让我印象深刻。画家没有采用常规的时间序列展示,而是把不同生长阶段同时呈现在一个画面上,根系与枝叶形成美妙的对称结构。这种“全时性”视角既符合植物生长规律,又创造了全新的视觉体验。

视觉冲击力往往来自意想不到的尺度转换。微生物画成星际大小,宇宙收缩为微观景观——这种尺度游戏让熟悉的事物产生陌生化效果。当我尝试创作关于纳米技术的作品时,就把碳纳米管画成了巨大的过山车轨道,让观众以全新的角度理解这种材料的特性。

创新有时也体现在材料选择上。有届一等奖作品用荧光颜料表现生物发光现象,在暗室中观看会有完全不同的体验。这种多感官参与让科学概念更加立体鲜活。

我慢慢明白,科普绘画的一等奖标准其实是在寻找那些能让人“恍然大悟”的作品——既对科学原理有深刻理解,又能找到最打动人心的视觉隐喻。这条路没有固定公式,每个创作者都需要找到属于自己的平衡点。

真正开始筹备参赛作品时才发现,那些看似轻松的获奖创作背后,都藏着无数个辗转反侧的夜晚。我的书桌上堆满了废弃的草稿,每一张都在诉说着同一个问题:怎样才能让作品既承载科学的重量,又拥有艺术的轻盈?

选题的智慧

选择科普绘画主题就像在沙滩上捡贝壳——不是每个闪亮的都值得带回家。我花了整整三个月时间尝试不同方向,从量子物理到深海生态,最后才锁定“真菌网络”这个主题。这个决定源于一次偶然的森林徒步,看见树根间绵延的菌丝,突然意识到地下存在着比互联网更古老的通信系统。

好的科普主题需要具备三个特质:有扎实的科学基础,有未被充分挖掘的视觉潜力,还要能与普通人的生活产生共鸣。真菌网络完美契合这些条件——它既是前沿生态学研究热点,又能通过树根与菌丝的缠绕构建震撼的视觉图景,更重要的是,它能引发人们对自然互联的思考。

记得有次和导师讨论选题,他问我:“五年后,人们看到这幅画还会觉得有意思吗?”这个问题让我重新审视每个备选主题的持久价值。最终选择真菌网络,正是因为它所揭示的自然智慧具有超越时间的魅力。

从模仿到创造

初期阶段,我几乎临摹了所有能找到的真菌相关画作。从19世纪的植物图谱到当代科学可视化,试图理解前辈们如何处理类似的科学素材。但很快发现,单纯的模仿就像穿着别人的衣服——再合身也缺乏灵魂。

转折点出现在某个雨夜。我对着显微镜下的菌丝照片发呆,突然想:为什么一定要用传统技法表现这些充满生命力的结构?于是开始尝试将水墨的晕染与数字绘画结合,用湿润的笔触模拟菌丝在土壤中蔓延的状态。这种技法突破让画面突然活了起来,仿佛能感受到地下世界无声的对话。

创作过程中最困难的是找到属于个人的视觉语言。有段时间作品总是在写实与抽象间摇摆,直到某天意识到——科普绘画不需要在两者间做选择,而是应该创造介于其间的“科学写意”。就像中国画讲究“似与不似之间”,好的科普作品要在准确与诗意间找到那个微妙的平衡点。

细节的修行

作品提交前最后两周,我几乎住在画室里。每天对着画面反复调整,有时候只是一个色块的明度变化,就能让整个科学故事的讲述更清晰。有次为了表现菌丝与树根间的营养交换,试验了十七种不同的色彩过渡方案。

细节打磨最磨人也最迷人。某个深夜,当我终于找到用渐变色表现化学信号传递的方式时,那种豁然开朗的喜悦至今记忆犹新。这不是技术层面的完善,而是对科学本质理解的深化——真正理解了菌丝网络作为“森林互联网”的运行机制,才能用视觉语言准确传达。

最珍贵的建议来自一位植物学家。她指出我画中的菌丝连接方式有个微小误差——真实世界中菌丝与树根的连接更柔和,不像我画的那么机械。这个细节的修正让作品的科学性提升了一个层级。这也让我明白,科普绘画的成败往往就藏在这些不起眼的细节里。

完成作品那天清晨,看着终于定稿的画面,突然理解了什么叫做“与作品共同成长”。这幅画不再只是参赛作品,它记录了我对科学理解的深化,对艺术表达的探索,还有那些在创作中获得的独特领悟。或许这就是走向一等奖必经的旅程——每个细节的打磨,都是在为最后的绽放积蓄力量。

手机震动的时候我正在清洗调色盘,满手颜料差点把手机滑进洗笔筒。看到屏幕上弹出的获奖通知,第一个反应是——这该不会是群发邮件吧?反复确认了三遍发件人地址,那些熟悉的评委名字赫然在列,心跳才后知后觉地加速起来。

意料之外的平静

很奇怪,期待已久的时刻真正来临时,最先涌上的不是狂喜而是某种奇异的宁静。我记得自己慢慢走到窗前,看着楼下街道上熙攘的人群,突然意识到这个世界并不会因为我的获奖有任何改变。但我的世界确实不同了——就像推开了一扇一直想打开的门,发现门后的风景既熟悉又陌生。

那个下午我独自在画室坐了很久。阳光透过百叶窗在未完成的新作上投下条纹,调色盘里残留的真菌网络配色尚未干透。手指抚过参赛作品的电子版打印稿,菌丝与树根交织的线条突然变得格外生动。或许获奖最大的意义不在于证明什么,而是确认了这条融合科学与艺术的道路值得继续走下去。

被认可的重量

颁奖典礼上,有位评委的点评让我印象深刻。他说优秀的科普作品应该像一座桥——一端牢牢扎根科学事实的岸,另一端轻轻搭在公众理解的岸。我的真菌网络绘画之所以能获奖,正是因为在严谨呈现菌丝微观结构的同时,成功传递了生态互联的深层理念。

这种认可带来的不只是喜悦,更有沉甸甸的责任感。获奖后收到的第一封邮件来自一位高中生物老师,她说要把这幅画用作课堂教材,帮助学生理解地下生态系统的精妙。这时才真切体会到,科普绘画的价值不在于奖项本身,而在于它能否成为连接科学与公众的纽带。

记得布展时遇到一位老先生在画前驻足良久。他指着画面中央的菌丝网络轻声说:“原来树木也会交谈。”那一刻,所有熬夜修改的疲惫都变得值得。或许这就是科普创作者最幸福的时刻——当你用画笔让复杂的科学概念变得可感可知,让他人看见这个世界隐藏的诗意。

身份的转换

从参赛者到获奖者,最明显的变化发生在心态上。以前总想着要证明自己,现在更多思考如何回馈这个让我成长的领域。最近开始整理创作过程中的笔记心得,准备做成开源教程分享给刚入门的科普绘画爱好者。

有意思的是,获奖后重新审视那幅真菌网络作品,反而能更清醒地看到它的不足。那些曾经让我骄傲的细节,现在看来还有提升空间。这种视角的转变很像登山——站在山顶时才会更清楚整条路径的曲折,也更能欣赏途中每一处风景的价值。

最让我珍惜的是获奖后建立的连接。与其他获奖者的交流中发现,大家都有过类似的挣扎与突破。这种共鸣让人安心,原来创作路上的孤独与迷茫,都是成长必经的阶段。现在带着这些经验继续新作品的创作,心态已然不同——不再执着于是否获奖,而是专注于每次创作能带来的认知突破与美学探索。

站在新的起点回望,获奖像是路标而非终点。它标记着一段旅程的结束,也指向更广阔的可能性。那些在创作中积累的对科学的理解、对艺术的探索,已经成为观察世界的新视角。而科普绘画这条路,还有太多值得描绘的科学故事等待被讲述。

获奖证书寄到工作室那天,我正在指导一位初中生画细胞结构。她盯着我那幅获奖的真菌网络图看了很久,然后轻声问:“老师,我以后也能画出这样的画吗?”那个瞬间,我突然意识到奖项之外更重要的东西——传递火种的使命。

从获奖者到引路人

获奖后收到的咨询邮件比预想中多得多。有大学生询问如何将专业课题转化为视觉作品,有中学老师想了解科普绘画的教学方法,甚至还有科研团队发来合作邀请。最初只是礼貌回复,直到某天整理邮箱时发现,这些交流记录已经能装满三个文件夹。

这让我想起刚接触科普绘画时的自己。那时苦于找不到系统指导,只能靠反复观摩获奖作品摸索前行。如果有过来人愿意分享经验,或许能少走很多弯路。现在角色转换,自然该为这个领域做些力所能及的事。

上个月开始定期举办线上分享会。第一次面对摄像头讲解创作心得时,意外发现观众里有位来自偏远地区的美术老师。他说学校缺乏科学教具,希望用科普绘画帮学生理解物理概念。分享结束后,他发来学生画的杠杆原理图——虽然技法稚嫩,但力学传递的轨迹被准确捕捉到了。这种跨越地域的联结,或许比任何奖项都更让人触动。

构建互助的创作生态

最近在整理多年积累的素材库时,决定把非商业用途的部分公开。这个决定源于某次讲座后的对话:有位医学生想用绘画解释神经传导机制,却卡在如何平衡科学准确性与艺术表现力上。我给她看了创作传染病传播路径图时的分层草图,她恍然大悟:“原来可以先用简笔画搭建逻辑框架!”

这件事让我意识到,许多创作瓶颈其实只需要一点启发就能突破。于是开始系统梳理各类主题的视觉转化技巧,从分子生物学的色彩编码到天体物理的动态呈现。有位年轻创作者反馈说,这些方法帮她找到了表现量子纠缠的新视角——用交织的丝线表现粒子关联,背景则用渐变色暗示概率分布。

更令人欣喜的是开放素材库引发的连锁反应。几位专业画师主动补充了地质剖面、海洋生态等领域的专项素材,还有程序员开发了简易的色彩对比度检测工具。这种自发的知识共享正在形成良性循环,让科普创作从单打独斗逐渐走向群体协作。

面向未来的播种

参观某小学科技节时,看到孩子们用棉签和吸管搭建的DNA模型旁,配着他们自己绘制的碱基配对图。虽然比例不尽准确,但双螺旋结构的美感被生动展现。带队的科学老师说,自从引入绘画作为理解工具,学生对抽象概念的记忆效果明显提升。

这让我对科普绘画的普及充满期待。如果每个学科教室都能配备基础视觉化工具,如果科学教材能融入更多原创插图,或许能唤醒更多孩子对科学的兴趣。正在筹备的社区科普画廊项目,就是试图朝这个方向迈出的一小步——让科学以更亲切的方式走进日常生活。

科技发展也在重塑创作方式。最近尝试用VR设备绘制三维分子结构,手势捕捉技术让旋转观察成为可能。虽然传统笔触的温度难以替代,但新工具确实拓展了表现维度。或许未来的科普绘画会融合全息投影、交互设计等手段,但核心始终不变——用视觉语言架起理解科学的桥梁。

偶尔还会翻看获奖那天的照片。画室窗台上的仙人掌已经开花,而当初那个收到通知时手忙脚乱的新人,现在正带着更多同行者探索科普绘画的无限可能。奖项的光芒会随时间淡去,但播种的种子正在各个角落悄悄发芽——这大概是最值得期待的未来了。