“吃饱”这两个字听起来简单得很。很多人以为就是往胃里塞满食物,直到撑得走不动路。老胡的“吃饱饱”完全是另一回事。它更像是一种恰到好处的满足感,既不会让你饿着肚子数着分钟等下一餐,也不会让你饭后瘫在沙发上懊悔不已。

什么是“吃饱饱”的健康含义

记得有次和朋友聚餐,他盯着我放下的碗筷一脸诧异:“这就饱了?”我笑着点头。他理解的“饱”是吃到打嗝,而我说的“饱”是身体发出的那个微妙信号——胃里充实了,精神也愉悦了,但还能轻松地站起来散步。

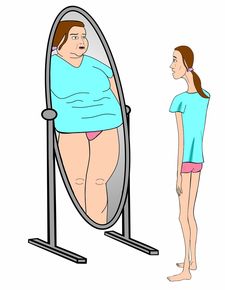

“吃饱饱”的核心在于感知身体的真实需求。它既不是节食者的自欺欺人,也不是暴饮暴食者的放纵。你可能会注意到,有时候明明吃了很多,半小时后却觉得还能再吃一轮;有时候简单一餐反而能支撑整个下午。这就是身体在说话,只是我们经常忽略它的声音。

老胡的“吃饱饱”追求的是那种吃完后身心轻盈的状态。食物应该成为能量的来源,而不是负担。

老胡饮食哲学的核心原则

老胡的饮食哲学建立在几个简单却常被忽视的原则上。首要原则是尊重饥饿感。饿的时候吃,饱的时候停——听起来像常识,但现代人的生活节奏往往把这个最基本的生理信号打乱了。

第二个原则是多样性。没有绝对“好”或“坏”的食物,只有不均衡的饮食方式。老胡的餐盘里总是色彩丰富,不同的颜色代表着不同的营养素。这种视觉上的丰富往往预示着营养的全面。

第三个原则或许是最容易被忽略的:享受食物本身。吃饭时不看手机,不处理工作,只是专注于品尝每一口的味道和质地。这种专注能让大脑更准确地记录下“我已经吃饱了”的信息。

传统饮食智慧与现代营养学的结合

我奶奶总说“饭吃七分饱,活到九十九”。年轻时觉得这是老掉牙的说法,现在才发现这里面藏着大智慧。现代营养学用更精确的语言解释了同样的道理:适当的热量限制能激活细胞的自我修复机制,延缓衰老。

传统饮食文化中还有很多这样的智慧。“五谷为养”与现代营养学推荐的全谷物摄入不谋而合;“食不厌精,脍不厌细”则暗合了细嚼慢咽有助于消化的科学原理。

老胡的方法是把这些传统智慧用现代科学知识重新诠释。比如,用血糖生成指数的概念来理解为什么粗粮比精制米面更“耐饿”;用微生物组的研究来支持发酵食品的摄入。这种结合让古老的饮食智慧在新的时代焕发生机。

老胡的饮食理念不是要你计算每一个卡路里,而是帮助你重新找回与食物之间的健康关系。它关于平衡,关于感知,关于在满足口腹之欲的同时也照顾好身体的真实需要。

每天早晨七点,老胡的厨房总会飘出淡淡的米香。这不是什么复杂的料理,就是一碗普通的白粥配上几样小菜。但就是这样简单的早餐,却能让他精力充沛地开始新的一天。老胡的饮食实践从来不是关于花哨的菜谱,而是那些日复一日坚持的小习惯。

三餐均衡搭配技巧

老胡的餐盘总是像调色板一样丰富多彩。早餐一定有碳水化合物和蛋白质,可能是全麦面包配鸡蛋,或者燕麦粥加坚果。他常说:“早餐要吃得像皇帝”,但这里的“丰盛”指的是营养密度,而非分量。

午餐是老胡一天中最重视的一餐。他的餐盘通常分成四份:一份主食,两份蔬菜,一份蛋白质。这个简单的比例确保了营养的均衡摄入。我注意到他的主食很少是纯白米饭,总是掺杂着糙米、小米或藜麦。

晚餐相对轻盈许多。蔬菜汤、蒸鱼、豆腐这类容易消化的食物是他的首选。老胡有个很有意思的习惯——晚餐后两小时内绝对不躺下。这个小小的坚持让他的消化系统一直保持良好状态。

加餐在老胡的饮食体系里也有一席之地。上午十点和下午三点左右,他会吃些水果、酸奶或几颗坚果。这些小小的能量补给避免了血糖的大幅波动,也防止了正餐时的过度饥饿。

食材选择与烹饪方法

老胡对食材的选择近乎执着。他偏爱当季当地的蔬菜水果,认为它们不仅更新鲜,也更能适应身体在不同季节的需求。每次去菜市场,他总能一眼认出哪些是自然成熟的,哪些是催熟的。

“食材的新鲜度比烹饪技巧更重要”,这是老胡常挂在嘴边的话。他很少购买加工食品,宁愿花时间自己准备。比如自制酸奶、自发酵母面包,虽然费时,但他享受这个过程。

烹饪方式上,老胡偏爱蒸、煮、快炒这些能保留食材原味的方法。他的厨房里几乎找不到油炸的痕迹。有一次我尝了他做的清蒸鱼,仅用姜丝、葱丝和少许酱油调味,却鲜美得让人难忘。

调味料在老胡手中也成了健康的助手。他善于使用香草、香料来替代部分盐和糖。迷迭香、百里香、姜黄、肉桂这些看似普通的调味品,在他的餐桌上扮演着重要角色。

饮食时间与分量的把控

老胡对饮食时间的把控近乎仪式化。他坚持规律的三餐时间,早餐7点,午餐12点,晚餐18点,误差很少超过15分钟。这种规律性让他的消化系统形成了稳定的生物钟。

分量控制是老胡的另一个秘诀。他不用秤量食物,而是用自己的手掌作为参考:蛋白质约一个手掌大小,主食约一个拳头,蔬菜则是两个拳头的量。这个简单的方法让他在任何场合都能轻松把握分量。

进食速度也是老胡特别在意的。他总说:“吃饭要细嚼慢咽,给大脑足够的时间接收饱腹信号。”观察他吃饭是件很有趣的事——每一口都咀嚼20次以上,餐具经常放下,与同桌人交谈。

老胡还有个独特的习惯:吃到七分饱就停筷。这个“七分饱”的点很微妙——感觉不饿了,但还能再吃几口的状态。刚开始实践时总忍不住想再添饭,但坚持几周后,身体自然就适应了这个节奏。

这些日常实践看似简单,却需要相当的耐心和自律。老胡常说:“健康的饮食不是某一天的完美,而是大多数日子的坚持。”他的餐桌上没有绝对的禁忌,只有持续的选择和平衡。

记得有次聚餐,大家都吃撑了,唯独老胡依然神态自若。他说:“美食当前,享受就好,但别忘了倾听身体的声音。”这句话我一直记在心里。现在我也学会了在盛宴中保持节制,在简单中品味满足——这大概就是老胡饮食实践的精髓所在。

那天下午在老胡家喝茶,他刚结束晨跑回来,脸上带着运动后的红润。他一边擦汗一边笑着说:“光会吃可不行,得让吃进去的东西动起来。”这句话让我突然意识到,老胡的“吃饱饱”从来不只是餐桌上的事,而是一整套生活哲学。

饮食与运动的完美配合

老胡把运动和饮食的关系比作呼吸——一呼一吸,缺一不可。他有个很形象的比喻:“吃进去的营养就像燃料,运动就是让燃料充分燃烧的过程。”

晨练前,老胡会吃半根香蕉或几片全麦饼干。这点碳水化合物刚好提供运动所需能量,又不会让胃部负担过重。我试过空腹晨跑,结果半路就头晕眼花;也试过吃太饱去运动,胃里翻江倒海。老胡这个分寸把握得恰到好处。

运动后的营养补充更是讲究。老胡会在运动结束半小时内摄入优质蛋白质和适量碳水,比如一杯牛奶配全麦面包,或者酸奶拌水果。“这个时间窗口很重要,”他说,“就像土地刚翻过土,最适合播种。”

有意思的是,老胡会根据运动强度调整饮食。轻度活动日,他的餐盘里蔬菜比例更高;高强度训练日,则会适当增加蛋白质和复合碳水。这种动态调整让他的身体总能得到恰到好处的支持。

心理健康与饮食的关系

老胡的书架上除了营养学著作,还有不少心理学书籍。他深信“胃是第二个大脑”的说法,经常说:“心情不好时,再好的食物也尝不出味道。”

情绪性进食是老胡特别关注的话题。他分享过自己的经历——有段时间工作压力大,总想在深夜找零食吃。后来他意识到这不是饿,而是焦虑在作祟。现在每当有这种冲动,他会先喝杯温水,做几个深呼吸,问问自己:“身体真的需要食物吗?”

饮食社交化也是老胡的智慧体现。他从不因为追求健康而拒绝朋友聚餐,反而把社交用餐看作调节心情的好机会。“独自吃饭和与人共餐,同样的食物,感受完全不同,”他说,“美食要分享才更有滋味。”

我特别喜欢老胡的“美食冥想”练习——吃饭前先欣赏食物的色泽香气,第一口慢慢咀嚼,感受味道在口中绽放。这个习惯让我重新发现了吃饭的乐趣,不再只是机械地填饱肚子。

长期坚持的实用建议

老胡从不追求立竿见影的效果,他更看重的是可持续性。“健康生活不是短跑冲刺,而是马拉松,”他说,“关键是要找到适合自己的节奏。”

环境设计是老胡的秘诀之一。他的厨房里,健康食材总是放在最显眼的位置;冰箱里切好的蔬菜用透明盒子装着,随手就能拿到;不健康的零食则放在需要踮脚才够得着的柜子顶层。“让健康选择变得容易,让不健康选择需要多费点劲。”

他还有个“80/20原则”——80%的时间严格遵守健康习惯,20%的时间可以放松。这样既保证了效果,又不会因为过于严苛而半途放弃。记得有次他女儿生日,他不仅吃了蛋糕,还开心地要了第二块。“特殊日子就要享受特殊待遇,”他眨眨眼说,“明天回归正常就好。”

老胡的日历上,每个月都有一个“重启日”。这天他会特别关注自己的饮食运动记录,做些小调整。“就像给汽车做保养,”他比喻道,“定期检查,及时微调,才能跑得更远。”

这些年来,我看着老胡的坚持从刻意变成自然,从需要努力到成为本能。有次我问他会不会觉得麻烦,他笑了:“当你真正感受到健康带来的活力时,这些就不再是负担,而是享受。”

现在我也开始实践老胡的这些方法,虽然进步缓慢,但每一步都走得很踏实。也许健康生活的真谛就在于此——不是某个惊天动地的改变,而是日复一日的微小坚持,最后汇聚成生命的厚度。